- 2025-11-10

- ITビジネス

- Wrike Copilotがもたらす意思決定の自動化!「人が主導し、AIが支える」ワークフローの時代へ はコメントを受け付けていません

世界約140カ国でクラウド型ワークマネジメントプラットフォーム「Wrike(ライク)」を提供するWrike Japan株式会社は、2025年11月7日(金)に「Wrike」の最新AIイノベーションを紹介する記者発表会を開催した。本発表会では、米国本社CEOのトーマス・スコット氏と、プロダクトマーケティング/GTM担当バイスプレジデントのクリス・ミルズ氏が来日。働き方が大転換期を迎える中で、人間とAIそれぞれの強みを融合させた“協調型の働き方”を実現する新ソリューションについて、デモを交えて紹介した。

■「働き方」の大転換期にどう舵を切るか――Wrike CEO トーマス・スコット氏が語る新時代の(リーダーシップ)

Wrike CEOのトーマス・スコット氏は、「『働き方』の大転換期へ:いま、どう舵を切るか」と題した講演を行った。

冒頭、スコット氏は「皆様に3つの点についてお話ししたいと思っております。まず1つはビジョンです。そして2つ目はお客様の事例。3つ目は、このトランスフォーメーション(変革)の時期を意識していくための実践的なアドバイスです。この3点をお伝えしてまいります」と述べた。

■20年の実績を誇るWrike、NVIDIAやアサヒグループも導入

Wrikeは2006年の創業以来、世界33カ国・2万社を超える企業に導入されている。NVIDIA、シーメンス、アサヒグループなど、業界を代表する企業がWrikeのソリューションを採用し、プロジェクト・ポートフォリオ管理、製品ライフサイクル、マーケティングキャンペーン管理、プロフェッショナルサービス提供といった業務の高度化に活用している。

調査会社Forresterの「Total Economic Impact」レポートによると、Wrikeを導入した企業では平均396%のROI(投資利益率)を達成し、人件費削減や収益改善などで合計6.4百万ドル超の効果を得たという。また、Gartnerの「Collaborative Work Management」部門では3年連続でリーダー評価を獲得しており、その有効性は業界内でも高く評価されている。

■日本市場でも進む「AI×ワークマネジメント」の潮流

Wrikeが日本で実施した調査によると、知的労働者の73%が業務にAIを活用している一方で、93%が「AI同士が自動連携できればより効果的」と回答している。スコット氏はこの結果について、「AI活用の土台となる“情報の統合基盤”が整っていないことが、多くの企業の課題だ」と指摘した。

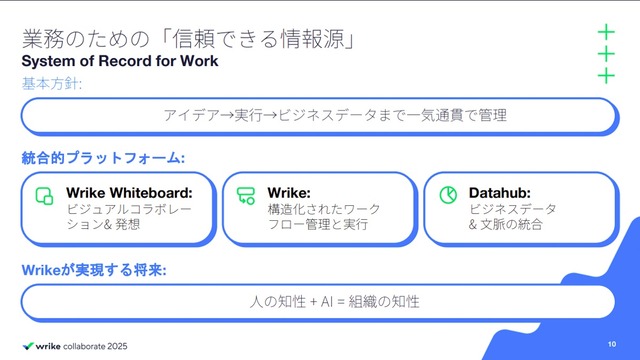

Wrikeが提供するプラットフォームは、ワークフロー管理、ビジュアルコラボレーション、データハブを統合した「マルチモーダル」構成が特徴である。これにより、分断された情報やツールを1つの信頼できる情報源(System of Record for Work)に統合し、AIによる自動化や意思決定支援を可能にしている。

■Wrikeが実現する“今すぐ使える”業務変革。AIが発想から実行までをつなぐ

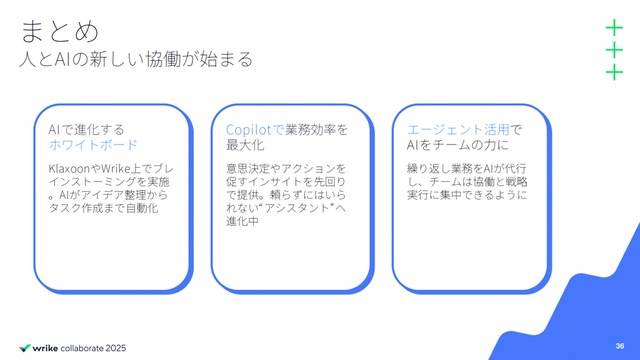

WrikeはAIと統合データを活用し、企業の業務効率を即座に高める仕組みを提供している。最新のプラットフォームでは、ワークショップのホワイトボード内容をAIが自動で整理しタスク化することで、アイデアから実行までのプロセスを一気通貫で管理できる。さらに「Wrike Copilot」がリアルタイムに洞察を提示し、意思決定を支援する。

AIエージェントによる横断的な自動化も進み、リスク検知やリソース最適化を自律的に実現している。トーマス・スコットCEOは「これは未来の構想ではなく、すでに企業が活用できる“現在進行形”の変革だ」と語り、Wrikeがもたらす即効性を強調した。

■DeNAでは手作業工数が200時間も削減

日本企業の導入事例として、スコット氏は株式会社DeNAを紹介した。同社ではWrikeを導入することで、プロジェクト管理業務コストを10%以上削減し、手作業での進捗確認工数を200時間以上削減することに成功している。

部門を横断した連携が強化され、開発とマーケティングの一体化による実行スピードの向上も実現した。

■変化を導く6つの原則 「基盤を固めてから拡大を」

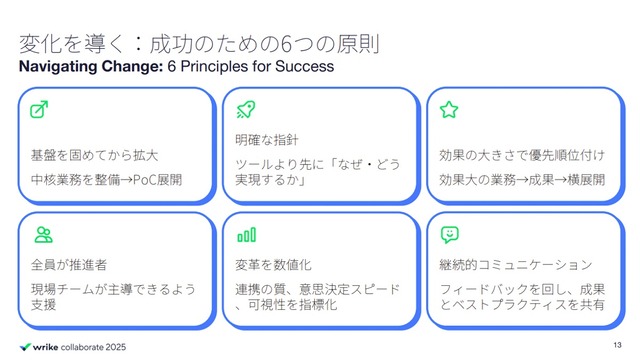

講演の後半では、スコット氏が自らの経営経験に基づく「変化を導く6つの原則(6 Principles for Success)」を紹介した。

・基盤を固めてから拡大する:変革に取り組む前に、適切な構成要素と仕組みを整える。

・明確な指針を示す:組織全体で「なぜ変えるのか」を共有する。

・効果の大きさで優先順位をつける:最大の成果を出せる領域から着手する。

・全員が推進者になる:チームが主体的に意思決定できる環境をつくる。

・変革を数値化する:成果や可視性を定量的に測定し、改善を繰り返す。

・継続的なコミュニケーション:フィードバックを循環させ、成果を共有・称賛する。

■Wrikeはエンドツーエンドのワークフロー管理を支援

スコット氏はまとめとして、「Wrikeはエンドツーエンドのワークフロー管理を支援するものです。エンドツーエンドのワークフローは複雑化したり規模が大きくなったりしますが、Wrikeはその複雑性や規模にかかわらず支援できる仕組みを提供しています。これが非常にパワフルな土台となり、業務変革を後押しします」と述べ、講演を締めくくった。

■「人が主導し、AIが支える」 Wrikeが描く“100倍の生産性”の未来

Wrikeでプロダクトマーケティング/GTM担当バイスプレジデントを務めるクリス・ミルズ氏は、同社が進めるAIイノベーションをテーマに講演し、「人とAIの協働によって、個人の生産性は最大100倍に高まる可能性がある」と語った。AIは人に取って代わるのではなく、人の能力を増幅する存在であるという点を強調した。

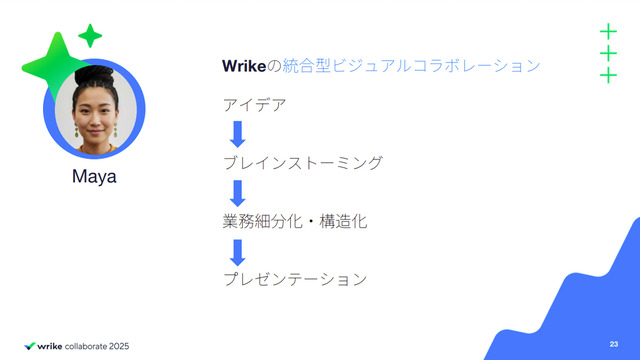

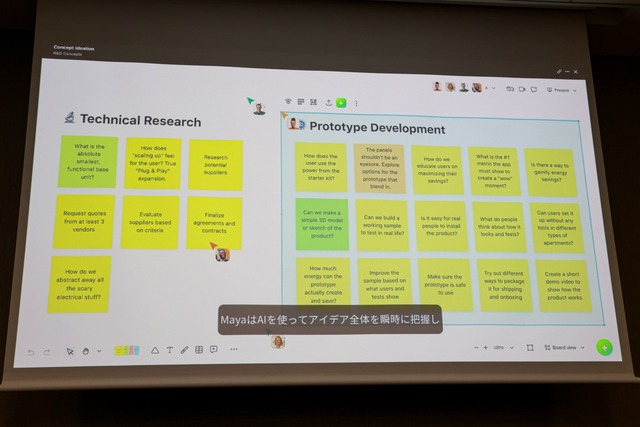

ミルズ氏は、架空のエンジニア「Maya(マヤ)」と「David(デイヴィッド)」の事例をもとに、Wrikeのホワイトボード機能がアイデア創出を支援する様子を紹介した。AIが自然言語を理解し、ブレインストーミング内容を自動でグループ化・タスク化することで、発想から実行可能な業務構造への変換を自動化できるという。ミルズ氏は「AIはアイデアを整理し、チームが実行へ移すのを支援する存在だ」と説明した。

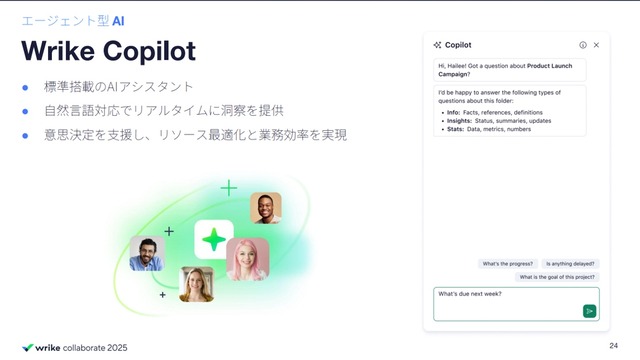

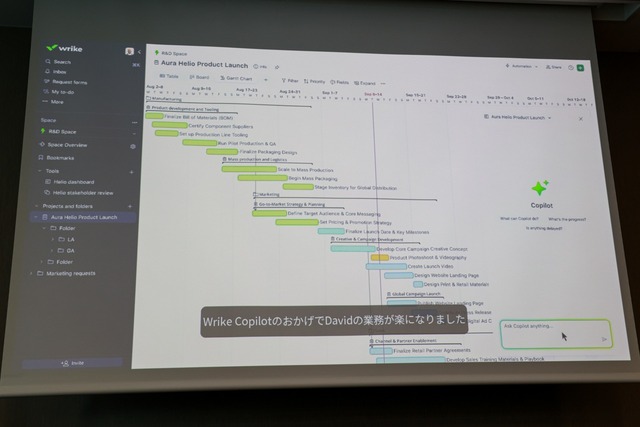

また、WrikeのAIアシスタント「Wrike Copilot」は、プロジェクトのリスクやリソース状況を自然言語で質問するだけで、要約やチャート、関連情報を数秒で返答する。Microsoft CopilotやChatGPTなど外部AIとも連携可能で、Wrike MCPサーバーを介して安全に業務データへアクセスできる仕組みを備えている。

さらに、同社が発表した「Wrike Agent Builder」では、専門知識がなくてもユーザー自身がAIエージェントを作成可能だ。プロジェクトの依頼受付やタスク振り分けといった繰り返し業務を自動化し、数時間の作業を数秒に短縮できる。「これはWrikeにとって“オートメーション2.0”ともいえる進化です」とミルズ氏は述べ、AIが現場主導で設計される点を強調した。

次世代の「Proactive Copilot」では、チームメンバーの燃え尽きを検知し、負荷軽減のための再割り当て提案など、能動的な支援の実現も予定されている。

■AI機能によりチームコラボレーションを改善&企業全体のパフォーマンスを向上

ミルズ氏は講演の終盤に、「AIエージェントにさまざまな仕事を任せられるようになれば、個人の時間に余裕が生まれます。これにより、反復的な作業を減らし、本来注力すべき仕事に集中できるようになります。結果として、チーム内のコラボレーションも一段と高まるのです」と語った。

続けて、「ご覧いただいたように、エンジニアのAIエージェントは彼の時間を節約し、単調な業務を排除しています。これが彼に集中の余裕を与えています」と述べ、AI導入の具体的な効果を示した。

さらに、「ここまでホワイトボードとAI機能の両方をご紹介してきました。これらの機能はお客様の生産性を高め、チームのコラボレーションを改善し、企業全体のパフォーマンスをさらに向上させるものです」と話し、講演を締めくくった。

今回の発表会で際立ったのは、Wrikeが描く「人とAIの協働」という明確な未来像だ。スコットCEOは、複雑化する業務を統合基盤によって整理し、AIで実行力を高める重要性を示した。一方、ミルズ氏は具体的な最新機能を通じ、AIが現場の生産性を押し上げる実例を紹介。AIは代替ではなく拡張である――そのメッセージが終始一貫していた。変革期に立つ企業にとって、Wrikeは有効な選択肢であることを印象づける内容だった。

テクニカルライター 後藤 響平

■Wrike Japan株式会社

■ITライフハック

■ITライフハック X(旧Twitter)

■ITライフハック Facebook

■ITライフハック YouTube

■カルチャーに関連した記事を読む

・人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい!「牛角・韓国フェア ~冬の韓国屋台祭~」試食会

・吉祥寺店限定の痛風鍋が登場!「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日(土)にグランドオープン

・ストレンジ コミュニティー!「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催

・おりづるタワー、Have a Merry Little Christmas ーサンタからのおくりものー

・光ると色が出現!?ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』

清水 昴

Independently published

2024-11-26

代表取締役・ITライフハック代表

代表取締役・ITライフハック代表 ITライフハック編集長・ライター

ITライフハック編集長・ライター ITライフハック副編集長・ライター

ITライフハック副編集長・ライター