- 2025-12-25

- ITビジネス

- 脱炭素はビジネスチャンスになるのか? 理論と現場が交差した「デカボサミット2025」レポート はコメントを受け付けていません

脱炭素は本当に「売上」につながるのか。その問いに理論と実装の両面から切り込んだのが、2025年12月18日(木)東京・代官山で開催された『デカボサミット2025』だ。デカボとは脱炭素化のことで、デカーボナイゼーション(Decarbonization)を略したもの。脱炭素は今、多くの企業にとって“やるべきこと”である一方で、「事業成果が見えにくい」「社内外の合意形成が進まない」といった理由から、推進が停滞しがちなテーマでもある。だが一方で、脱炭素を起点に集客や売上が実際に伸び始めている企業や自治体も現れ始めている。

本サミットでは、「脱炭素は理念ではなく、事業成長の手段になり得るのか」という実務現場の根源的な疑問に真正面から向き合い、成果が“見える”脱炭素の条件を多角的に検証した。経済学者・成田悠輔氏をはじめ、味の素AGF、キリンホールディングス、ファミリーマート、自治体関係者らが登壇し、具体的なケースとともに議論を深めた。

【第1部:Keynote】「きれいごとではない脱炭素において今なにをとらえるべきか」

きれいごとではない脱炭素において、今なにをとらえるべきか。脱炭素はもはや「理想論」や「CSRの延長線」ではなく、企業の競争力や存続そのものを左右する経営課題へと移行している。

本キーノートでは、経済学者・成田悠輔氏とEarth hacks代表取締役社長CEOの関根澄人氏がそれぞれ登壇し、理論と実践の両面から、脱炭素がもたらす最大のビジネスチャンスと、国際的な評価軸の急激な変化について徹底討論した。企業が今、何を捉え、どう行動すべきか、未来への羅針盤となる洞察を提供した。

■Keynote1 成田悠輔氏「脱炭素は、もう死んでいる?」

成田悠輔氏は、冒頭から「脱炭素は、すでに死にかけているのではないか」という刺激的な問いを投げかけた。専門家ではないと前置きしつつも、あえて“ど素人の視点”から、脱炭素をめぐる現状を長期と短期、二つの時間軸で捉え直した。

まず超長期の視点として、地球全体の歴史が数百メートルとするなら、人類の歴史は最後の1センチ程度に過ぎない存在であることを指摘する。地球は過去に全球凍結を何度も経験しており、気候変動は人類以前から繰り返されてきた。そのスケールで見れば、温暖化も脱炭素も「誤差のようなもの」に映る、という極端な俯瞰が示された。

そして、視点を一気に「今、ここ」に引き戻す。短期的に見ても、脱炭素は深刻な危機にあるという。象徴的な例として挙げられたのが、アメリカにおける脱炭素政策からの急速な後退だ。

気候変動そのものを否定する政治的潮流は、アメリカに限らず欧州各国にも広がりつつある。感染症、戦争、インフレ、財政不安といった“今すぐ対処すべき危機”が重なり、脱炭素は「それどころではない課題」になってしまっているのが現実だ。

成田氏は、脱炭素をめぐる議論自体が「物質的にも政治的にも安定していた時代のラグジュアリーだった可能性」を指摘する。その上で提示されたのが、「超短期」と「超長期」の間にある“中期”の視点だ。今すぐの生存でも、地球史レベルの未来でもない、その中間の時間軸で、どんな価値観や物語をもとに脱炭素を再生できるのか。それこそが、今問われているテーマだと語った。

そして、日本という国の特殊性にも言及する。良くも悪くも大きな変化が起きにくく、政治的に比較的安定し続けてきた日本は、「きれいごと」を語る余地がまだ残された希少な場所かもしれない。だからこそ、日本発で新しい脱炭素の価値観を構想する意味がある。後半の議論への布石として、成田氏はそう締めくくった。

■Keynote2 関根氏「生活者の欲望を起点に、脱炭素を再設計する」

成田氏の問題提起を受け、Earth Hacks代表取締役社長CEOの関根澄人氏は「日本だからこそできる次の脱炭素」というテーマを具体論に落とし込んだ。まず示されたのは、カーボンニュートラル達成において生活者の行動変容が不可欠であるという事実だ。消費ベースで見ると、CO2排出の約6割は家庭由来。脱炭素は、国や企業だけの課題ではない。

注目すべきは、日本の生活者の意識と行動のギャップだ。カーボンニュートラルの認知率は9割を超え、「生活者も取り組むべき」と考える人も約7割に達している。しかし、実際に積極的に行動している人はわずか3〜4%。その最大の理由は「何をすればいいのかわからない」ことだという。

関根氏は、この“わかっているけど動けない”状態を突破する鍵として、二つのトリガーを提示した。一つ目は「欲望をかけるストーリー」。環境のため、社会のためという正論だけでは人は動かない。「美味しい」「楽しい」「かわいい」「嬉しい」といった個人の欲求に接続され、応援したくなる物語が必要だ。二つ目は「貢献実感」。行動がどれほど環境に貢献しているのかが見えなければ、継続は生まれない。

さらに関根氏は、「日本は脱炭素が遅れている」という見方に疑問を投げかける。実は日本人の食生活は、欧米に比べてCO2排出量が半分以下。旬を大切にする和食文化や、長く使うことを前提とした伝統工芸など、日本らしい暮らしそのものが環境負荷の低い構造を持っている。問題は、それが“価値として可視化されていない”ことだという。

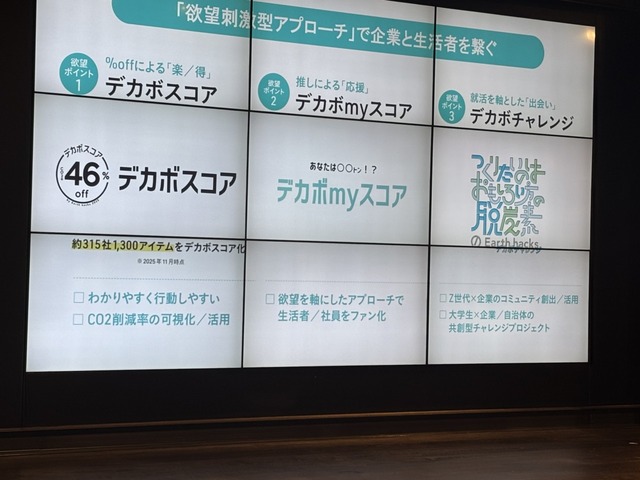

Earth Hacksが展開する「デカボスコア」は、そうした無意識の低炭素行動を“見える化”し、褒める仕組みだ。さらに「推し活」「就活」など、日本人の欲望や関心の入口を活用したプロジェクトを通じ、脱炭素を“我慢する行動”ではなく、“気づけばやっている行動”へと転換していく。関根氏は、脱炭素を新しい価値として再編集することこそが、日本発の現実解だと語った。

【第2部 Case Study】メーカー・小売・自治体はどう動いたか。“成果が出た”脱炭素を支えた設計と仕組み

続くケーススタディでは、自治体、メーカー、小売という異なる立場から、脱炭素の“現場”が共有された。登壇者はいずれも、自社・自組織の中で具体的な実装に取り組んできたトップランナーだ。

■【ケース1】西田哲也氏(エイチ・ツー・オー リテイリング 経営企画グループ サステナビリティ推進室長)

西田氏は、小売業という生活者に最も近い立場から、脱炭素を「売り場」と「顧客体験」にどう落とし込むかを語った。重要なのは、環境配慮を前面に押し出すことではなく、生活者が自然に選びたくなる選択肢として提示することだという。

同社では、商品開発や店舗運営において、環境負荷低減の取り組みを地道に積み重ねながら、それを顧客にとっての価値としてどう伝えるかを工夫してきた。西田氏は、脱炭素を「特別な行動」にしないことが継続の条件だと指摘。

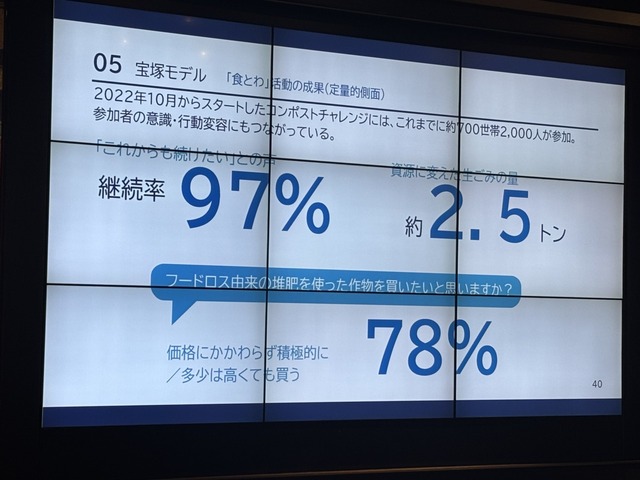

そして、小売を起点に自治体・地域と連携し、日常の買い物行動の中で自然に脱炭素が進む仕組みを構築した地域循環型の取り組み「宝塚モデル」を紹介した。脱炭素を“我慢”や“意識の高さ”に委ねず、地域全体で無理なく回る仕組みにしたことが継続性を生んでいると説明した。

■【ケース2】餘田尭彦氏(神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 家庭グループ主任主事)

餘田氏は、家庭部門における脱炭素推進の難しさと、その突破口について率直に語った。自治体として制度や補助金を整備しても、生活者の行動につながらなければ成果には結びつかない。県民の脱炭素行動を促すために神奈川県が実施したインセンティブ施策「かながわポイント」は、環境負荷の低減だけでなく、企業・消費者双方に行動変容をもたらした点が特徴だ。

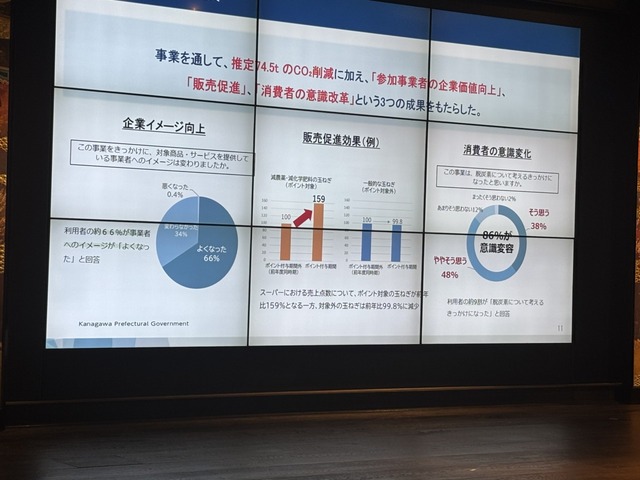

事業全体を通じて、約74.5トンのCO2削減を実現しただけでなく、参加事業者の企業イメージ向上や販売促進効果といった副次的成果も確認されている。実際、利用者の約66%が「事業者へのイメージが良くなった」と回答しており、脱炭素施策が企業価値の向上につながることを示した。

販売面では、ポイント対象商品の売上が約159%増加する一方、対象外商品の売上は約99.8%減少するなど、消費者の選択行動が明確に変化したことがデータから読み取れる。ポイント設計によって「環境配慮型の商品を選ぶ理由」が可視化された結果といえる。

さらに注目すべきは、消費者の意識変化だ。利用者の約86%が「脱炭素について考えるきっかけになった」と回答し、「そう思う」「ややそう思う」を合わせると大多数を占めた。行動と意識の両面に作用した点は、本施策の大きな成果である。

このケースは、脱炭素を“意識の高い人だけのもの”にせず、日常の購買行動に自然に組み込むことで社会全体の変化を促す有効なモデルであることを示している。

■【ケース3】藤川宏氏(キリンホールディングス CSV戦略担当 常務執行役員)

藤川氏は、脱炭素をCSV(Creating Shared Value)の中核に据えた同社の取り組みを紹介した。環境対応を単なるコストや制約と捉えるのではなく、社会課題の解決と企業価値向上を同時に実現する戦略として位置づけている点が特徴だ。

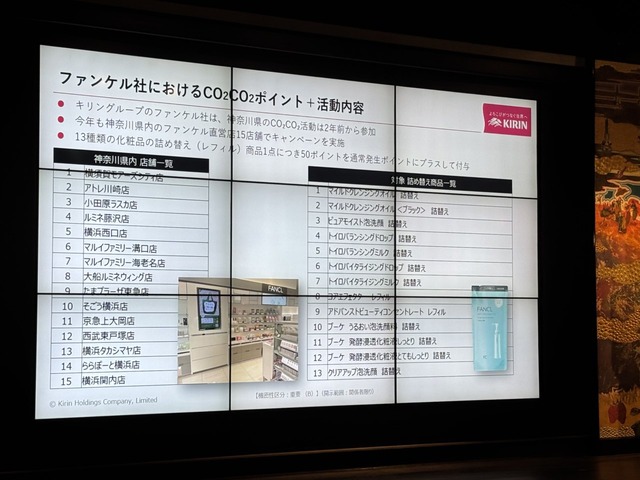

グループ傘下のファンケルの取り組みを、生活者に近い領域から脱炭素を実装するケースとして紹介した。ファンケルは化粧品・健康食品メーカーとして、原材料調達から製造、容器、販売、回収までを一気通貫で見直し、環境配慮を“企業努力”で終わらせず、顧客参加型の仕組みに転換している。

代表的なのが、使用済み化粧品容器の回収・リサイクル施策だ。店舗やオンラインを通じて回収を行い、資源循環とCO2削減を実現すると同時に、生活者が「環境に貢献している実感」を持てる設計となっている。これは単なるリサイクル施策ではなく、ブランドへの共感やロイヤルティ向上にも寄与するCSV(共有価値創造)の好例といえる。

同社では、事業活動全体を通じたCO2排出量の可視化を進めると同時に、サプライヤーや流通パートナーと連携しながら、実効性のある削減施策を積み重ねてきたという。藤川氏は、「数値で測れなければ、改善も評価もできない」と強調。データに基づく進捗管理と、社内外の共通認識づくりが、脱炭素を“現場で回る施策”に変えていく鍵だと語った。

■【ケース4】味の素AGF ネットワークビジネス部

味の素AGFはメーカーの立場から、サプライチェーン全体を見据えた脱炭素の取り組みを紹介した。同社では、製品単体の環境配慮にとどまらず、原材料調達から製造、物流、さらには消費後までを含めた一連のプロセスを脱炭素の対象として捉えている。

「エコ&スマートライフを応援」を掲げ、生活者の毎日の飲用習慣そのものを脱炭素につなげる取り組みとして、「ブレンディ® マイボトルスティック」を展開している。

本製品は、マイボトル利用を前提としたスティックタイプのコーヒーで、ペットボトル飲料の購入・廃棄を減らす設計が特徴だ。

外出先でも手軽に使える利便性を保ちつつ、容器使用量や輸送時のCO2排出削減につながる点が評価されている。脱炭素を“我慢”や“意識の高い行動”にせず、無理なく続く日常選択に落とし込んだ点がポイントだ。

こうした取り組みは、環境配慮と商品価値を両立させた事例として高く評価され、味の素AGFは「第55回 食品産業技術功労賞」サステナビリティ部門を受賞。製品設計から生活者の行動変容までを一体で捉えた点が、食品業界における脱炭素の実装モデルとして注目を集めている。

■第2部まとめ:成果が出た脱炭素に共通していた3つの設計思想

4者のケーススタディから浮かび上がったのは、脱炭素を成功に導くための共通項だ。それは、理念やスローガンではなく、「設計」と「仕組み」によって現場を動かしていた点にある。脱炭素は、意識の高さで競うフェーズを終え、「どう設計すれば成果が出るか」を問う段階に入った。第2部で示されたのは、その現実解だった。

<4つのケーススタディから見えてきたデカボ成功のための施策>

・数値化・可視化による共通言語の存在:CO2削減を感覚論にせず、測れる指標として扱うことで、社内外の合意形成と改善サイクルが回り始める。

・行動変容を前提とした導線設計:生活者や現場に“頑張り”を求めるのではなく、自然に選びたくなる仕組みが組み込まれている。

・単独最適から連携前提への転換:自治体、メーカー、小売がそれぞれの役割を自覚し、分断を越えてつながることで、脱炭素は初めて事業として機能し始める。

【第3部:パネルディスカッション】「脱炭素の渦中に生活者を巻き込む本当のインサイトと手段とは」

第3部のパネルディスカッションでは、企業、自治体、国の担当者が一堂に会し、「なぜ脱炭素は生活者に届きにくいのか」「どうすれば行動につながるのか」という核心的なテーマが議論された。立場の異なる登壇者たちの発言は、脱炭素を巡る課題が単一の解決策では前に進まないことを浮き彫りにしていく。

経済学者の成田氏は、生活者が脱炭素に動かない理由を「意識の低さ」や「理解不足」に求める発想そのものに疑問を投げかけた。人は合理性だけでは行動しない。重要なのは、正しさを説明することではなく、「何も考えなくても選んでしまう構造」をどう作るかだと指摘。脱炭素を“努力目標”のままにしている限り、広がりは限定的だと語った。

これに対し、Earth hacks代表取締役社長CEOの関根氏は、生活者視点での翻訳の重要性を強調した。脱炭素は、専門用語や数値のままでは届かない。だからこそEarth hacksでは、CO2削減量を「デカボスコア」として可視化し、生活者が直感的に理解できる形へと変換してきたという。関根氏は、「選択肢の中に、自然とデカボな行動が組み込まれている状態」を目指すことが、企業に求められていると語った。

行政の立場からは、東京都の毛塚健太氏(写真・右)と、環境省の稲谷新氏(写真・左)が発言。毛塚氏は、政策として脱炭素を進める難しさとして、「制度は作れても、行動までは設計しきれない」現実を挙げた。だからこそ、企業やサービスとの連携が不可欠であり、行政は“後押し役”としての役割を強めていく必要があると述べた。

稲谷氏もまた、国の施策だけで生活者の行動変容を起こすことには限界があると指摘。脱炭素ライフスタイルを広げるためには、生活の中での実感やメリットが伴わなければならない。その意味で、企業が持つ生活接点やテクノロジーの力に大きな期待を寄せていると語った。

企業側からは、キリンホールディングスの藤川氏が、脱炭素を「伝える」ことの難しさに触れた。どれだけ取り組みを進めても、それが生活者に価値として伝わらなければ、行動には結びつかない。だからこそ、企業側も“説明する側”から“選ばれる側”へと発想を転換する必要があるという。

ファミリーマートの原田公雄氏は、小売という最前線の立場から、生活者に最も近い場所での実践を紹介した。来店客に環境配慮を意識させること自体が目的ではない。日常の買い物の中で、結果的に環境負荷が下がっている状態をどう作るかが重要だと語り、「脱炭素を意識させない設計」こそが、継続につながると強調した。

議論を通じて浮かび上がったのは、脱炭素を生活者に委ねるだけでは限界があるという共通認識だった。正しさを訴えるのではなく、行動が自然に変わる仕組みをどう設計するか。そのためには、政策、企業、テクノロジーがそれぞれの役割を持ち、連動していく必要がある。

第3部は、脱炭素を「社会課題」から「生活の設計問題」へと捉え直す議論の場だったと言える。生活者を巻き込む鍵は、意識改革ではなく、選択肢そのものを変えていくこと。その視点こそが、次のフェーズへの突破口として共有された。

■脱炭素は「思想」ではなく、「設計と実装」のフェーズへ

デカボサミット2025を通じて一貫して示されたのは、脱炭素がもはや理念やスローガンの段階を終え、事業として“どう設計し、どう回すか”が問われるフェーズに入ったという現実だ。

第1部では、国際的な評価軸の変化や投資・市場の視点から、脱炭素が企業価値そのものに直結し始めていることが示された。重要なのは、正しさを掲げることではなく、変化するルールの中で何を捉え、どう動くかという戦略眼だ。

第2部のケーススタディでは、その問いに対する現実解が共有された。自治体、メーカー、小売という立場の違いを超えて共通していたのは、数値化による可視化、行動変容を前提とした導線設計、そして連携を前提とした仕組みづくりだった。脱炭素は、個別最適では成果が出ない。構造として組み込まれて初めて、事業を動かす力になる。

そして第3部では、生活者をどう巻き込むかという最大の難題に対し、明確な方向性が示された。意識改革を求めるのではなく、選びたくなる選択肢を用意すること。脱炭素を意識させないほど、行動は広がっていく。そのためには、政策、企業、テクノロジーが役割を分担しながら連動する必要がある。

脱炭素は、もはや「やるか・やらないか」の問題ではない。どう設計すれば、売上につながり、行動が変わり、社会に実装されるのか。デカボサミット2025は、その問いに対し、きれいごとではない答えが確かに存在することを示した。脱炭素を“次の成長戦略”へと転換できるかどうか。その分岐点に、いま企業は立っている。

テクニカルライター 脇谷 美佳子

■Earth hacks株式会社

■ITライフハック

■ITライフハック X(旧Twitter)

■ITライフハック Facebook

■ITライフハック YouTube

■カルチャーに関連した記事を読む

・写真を芸術として創作した約24点の作品を展示!写真展『アートの競演 2026寒晴』を開催【Art Gallery M84】

・ミツモア、「設備・保守・リフォームなどの現場作業従事者のデータ管理・AI導入実態調査」を実施

・ほっかほっか亭でハンガリー料理が楽しめる!料理研究家リュウジのコラボ商品「リュウジのグヤーシュ」

・【企画担当者コメントあり】生成AIで“世界に一つだけ”の名刺を作れる!「ビックリマンAI名刺メーカー」を開発

・パッと広げて大きなリュックになる!折りたたみコンパクトリュックのLサイズ

代表取締役・ITライフハック代表

代表取締役・ITライフハック代表 ITライフハック編集長・ライター

ITライフハック編集長・ライター ITライフハック副編集長・ライター

ITライフハック副編集長・ライター