- 2025-8-12

- パソコン

- AI PCの新しいプラットフォーム!ASUS「Zenbook SORA UX3407QA」で、Copilot+ PCのRecall プレビュー版をレビュー はコメントを受け付けていません

今回はマイクロソフトが提供するAI PCの新しいプラットフォーム「Copilot+ PC」の最新状況について実機で試しながらレビューしようと思う。

昨年大きな話題となったCopilot+ PCだが、発表とほぼ同時にいきなりつまずいてしまったのはご存じかと思う。Recall(リコール)という機能が目玉として紹介されながら、出荷停止になってしまったのだ。目玉機能なしでの出発で、正直、がっかり感があったものの、約1年が経過し、ようやくその目玉機能もプレビュー版として出荷が始まった。どんな仕上がりになっているか気になっているかたも多いと思う。今回はそんな Copilot+ PCの最新の状況を実機で試しながらレビューしていく。

■Copilot+ PC ちょっとおさらい

Copilot+ PCは、マイクロソフトが昨年5月に発表し、対応製品が6月に発売開始された、AI PCの新しいプラットフォームである。この「Copilot+ PC」において目玉機能として紹介されたRecallだが、セキュリティやプライバシーの点に問題が指摘され、出荷が延期となっていた。

そのRecallがようやく試せるようになったというので、筆者は搭載された実機をメーカーより借用し、実際に試してみることとした。

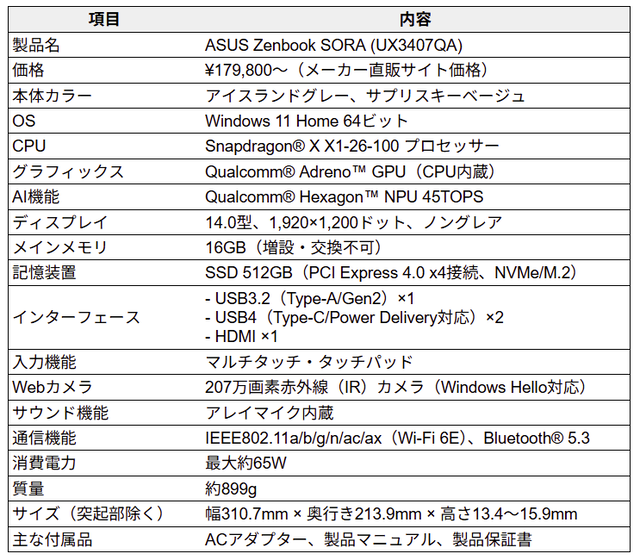

お借りした ASUS「Zenbook SORA UX3407QA」は、2025年2月に発売された「Copilot+ PC」対応の超軽量の14インチノートPCである。

本機は、1kgを切る、Copilot+ PCの中で最軽量レベルのノートPCで、価格も比較的手頃。大変魅力的な製品である。

Copilot+ PCについて詳しくは以下のふたつの記事で詳しく解説したので参考にしてほしい。

PC誕生から50年、AI搭載が世界標準に!日本マイクロソフト、Copilot+ PC 発売記者説明会

https://itlifehack.jp/archives/10775924.html

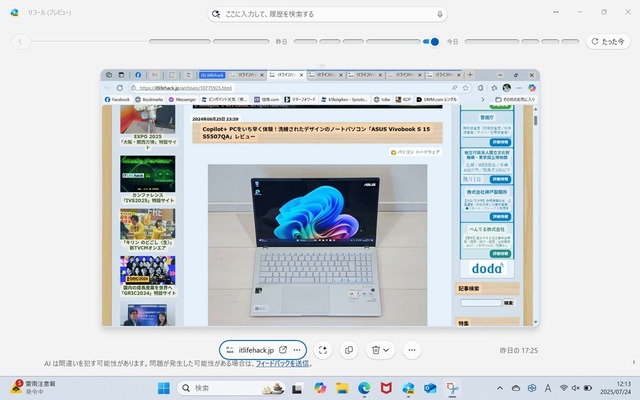

Copilot+ PCをいち早く体験!洗練されたデザインのノートパソコン「ASUS Vivobook S 15 S5507QA」レビュー

https://itlifehack.jp/archives/10775925.html

Copilot+ PCの特徴は、NPUと呼ばれるAI専用のプロセッサを搭載したことだ。ネット上でサービスが行われるChatGPTをはじめとする多くの大規模言語モデル(LLM)とは異なり、PC内部でAIを動かすことができる。「オンデバイスAI」とも呼ばれる新たなトレンドのひとつである。PC内部でAIを動かすため、ネットに接続していない状態でも使えたり、セキュリティーやプライバシーに圧倒的に優位なAIシステムが構築できる。一方、プロセッサの性能が限られ、できることも限られる現状はあるが、これも日進月歩の世界であり、今後大きく進化するだろうと期待できる。

特にこれからはAIエージェントの時代と言われ、大規模なひとつのAIモデルが一極集中でタスクをこなす以外にも、あちこちに散らばった各専門分野のAIエージェントたちが連携して仕事をこなす未来が近くやってくると考えられている。そんな時代には、PCやスマホの中にオンデバイスのパーソナルAIエージェントがそれぞれ存在し、端末の中にいることを最大限に利用して、他の各種AIエージェントと連携し、ユーザに便利で高度なサービス、しかも安全なサービスを提供することになるだろう。Copilot+ PCは、そんな時代を先取りして、PCのアーキテクチャレベルから見直しが行われた結果の新しいAI PCプラットフォームなのである。

こうしたオンデバイスのパーソナルAIのライバルとしては、GoogleのGeminiのスマホアプリや、Chromeブラウザ内AI機能、そして、AppleのApple Intelligenceがあげられる。OpenAIやMetaもこの分野を狙って準備をしていると伝えられている。この分野の各社の競争は、今後ますます目が離せなくなっていくと予想される。

Copilot+ PC対応のPCにはAI機能を活かすいくつかのアプリがプリインストールされている。

当初発表された5つの機能は以下の通り。

1. Recall機能

2. イメージクリエータ

3. コクリエータ

4. Windows Studio エフェクト

5. ライブキャプション(リアルタイム翻訳)

Recallは前述のようにこの段階では出荷停止状態だった。

第1世代のこれらのアプリの現状は、上記記事でレビューしたとおりである。

正直、ひと言で言うと、「第1世代だからこんなものかな」という感想だった。「オンデバイスAI」を売りにしようとするわりには、実際にはインターネットに接続しなければ全く利用できないものも多く、筆者としては戸惑う場面が多かった。有害な画像生成を抑制するためにインターネット上のフィルタ機能を利用するためだろうと、このときには推測していた。

■Recallが出荷停止になったわけ

Recallは、PC画面のスナップショットを定期的に自動記録し、AIと会話して過去の画面の記録から捜し物をしたり、タイムライン表示で過去の画面を呼び出せる機能である。後ほど詳しくレビューする。

発表から1年近く経った2025年4月25日に、米国をはじめとする英語圏ではRecallがようやく正式リリースされたと確認されている。

さらに日本国内でも6月から7月にかけて順次提供が始まったと聞いている。本稿が公開される頃には、Copilot+ PCのほぼ全ユーザーが使えるようになった時期だろうか。

発表時いきなり出荷停止になってしまった理由について、さまざまなメディアが報じているので、まとめてみると以下のような状況があったようだ。

1. 自動録画が初期設定だったため

初期リリースでは、ユーザーが明示的にONにしなくても画面のスナップショットが記録される自動動作仕様になっていたため、プライバシー専門家やメディアから「常時監視」に近いとの批判が集中した。

2. 暗号化されずに平文で保存されていた

スクリーンショットやそのデータベースが暗号化されておらず、侵入者やマルウェアに記録が盗まれる可能性があるとして、セキュリティ専門家から重大な懸念が示された。

3. 機密情報(パスワード・クレカ番号)が記録対象だった

画面上に表示されるパスワードやクレジットカード情報まで記録される仕様であったため、専門家やプライバシー重視のメディアが「セキュリティ悪夢」と報じる事態となった。

4. ユーザー制御機能が不完全だった

記録停止や録画対象の除外設定など、ユーザーが自分で制御できる機能が不十分だった点も問題視された。

■Recallはどう改善されたのか?

約1年という時間が経過し、これらの指摘された問題を解決し正式に公開されることになったわけだが、具体的には次のような対策がなされたようだ。後ほど実際使って検証してみよう。

1. ユーザがONにしたときだけ動作するように変更

デフォルトで動作してしまう状態からの方針転換により、ユーザーが明示的にONにしない限り動作しない仕様へ変更された。(オプトイン方式)

2. TPM/VBSによる暗号化と隔離環境

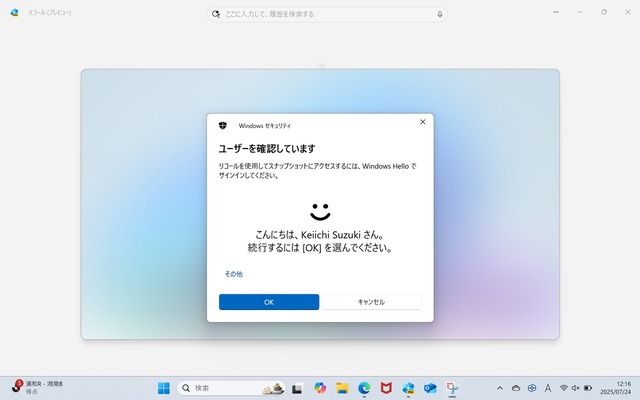

スナップショット画像はTPMとVBSといったセキュリティ技術で保護・暗号化され、Windows Helloの認証なしではアクセス不可にした。

3. Windows Hello認証必須化

RecallのUI起動時には必ず顔認証・指紋・PINの認証が必要となり、認証後でないと内容を閲覧できない設計に変更された。

4. 機密情報やInPrivateウィンドウの自動除外設定

パスワードやクレジットカード情報などをAIが検出してフィルタリング、InPrivateモードや特定アプリの記録も自動除外されるようになった。

5. ユーザーによる履歴管理機能の強化

スナップショットの一時停止、手動削除、保持日数や保存容量の上限設定など、ユーザーが記録を制御できる機能が充実した。

6. 録画状態(動作状態)を画面UIで常に見えるようにした

タスクトレイに状態を示すアイコンが常時表示され、ON/一時停止/OFFが視覚的に分かるようになった。

■Recallを使ってみた

それでは注目の「Recall」を使ってみることにしよう。お借りしたCopilot+ PCにはRecallのプレビュー版がプリインストールされていた。

タスクトレイやWindowsメニューからRecallを起動すると、Windows Helloの認証が求められる。

アプリ画面が起動し、Recallを使い始めることをOKすると画面のスナップショットの自動撮影が始まるようである。

この状態でWindowsのさまざまなアプリを使うとRecallのアプリにその画面がどんどん保存されていくのが確認できる。この状態でアプリ画面上部のスライドバーを操作することで、過去の画面にさかのぼってみることができる。

私が過去に撮った写真を見たのち、数日後にその写真をRecallに探し出してもらう想定でテストをしてみた。数年前、生前の元気な頃の母が一眼レフにはまり、カメラを構えている写真がある。これをPhotoアプリを使い、しばらく見てRecallに記録させた。この状態で数日おき、Recallの画面上部にある検索プロンプト欄から「母が一眼レフを構えた写真があったと思うけど」と入力すると、Recallが検索を始め、候補を一覧の形で表示してくれた。しっかりと、所望の写真も検索結果にあった。

なるほど、これはいい。最近開いたんだけどうろ覚えになってしまい、どこで開いたんだか、どのアプリを使ったんだか、どのフォルダに保存したんだかわからないような場合はよくある。そういうときに、ユーザにかわってRecallが画面キャプチャの中から探してくれるのだ。

たとえば、ショッピングサイトで見た気になる商品。見たときはそれほど気にせず閉じてしまったけれど、あとから、その商品がほしくなったりしたときも、「だいたいこんな商品」とRecallに伝えれば見つかるかもしれない。

毎日見て回るインターネットの記事も、すべてを正確に記憶していることは難しい。うろ覚えの画面の記憶から目的の記事にたどり着けるかもしれない。

仕事でもプライベートでも、こうした機会はかなり頻繁に起きそうだ。そんなとき、Copilot+ PCのAIが強い味方になってくれそうである。

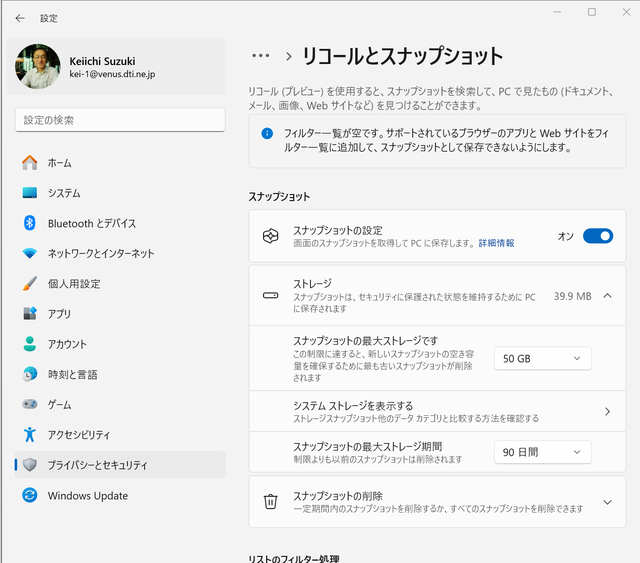

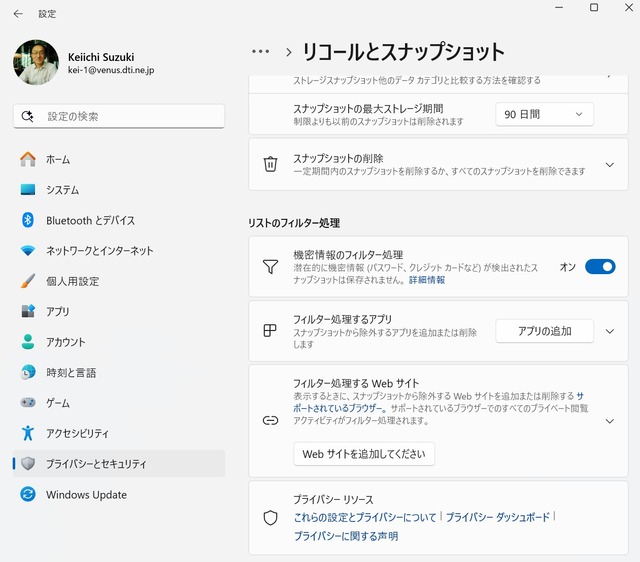

あらためてRecallの各種設定画面を見てみよう。

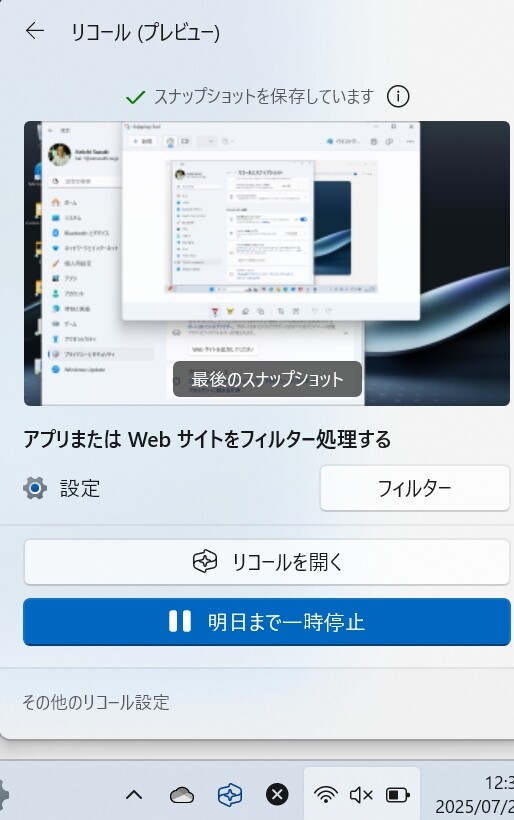

Recallはタスクバーに登録された状態から起動する。また、システムトレイに表示されるアイコンからもアプリを起動したり、一時停止をしたり、詳細な設定画面を表示したりできる。

システムトレイのRecallのアイコン(OneDriveの右隣)から設定画面をひらいたところ。スナップショット撮影が継続中とわかる。また、この画面でRecallのアプリを起動したり、一時停止をしたり、その他詳細設定の画面に飛ぶことができる。

Recallの詳細な設定画面は、Windowsの設定画面の「プライバシーとセキュリティ」から「リコールとスナップショット」のメニューを選ぶことで表示することもできる。

この設定画面では、自動スナップショットのON/OFFや、一定期間のスナップショットの削除、保存容量の上限設定、機密情報のフィルタ処理など、さまざまな安心機能が利用できるようになっている。

こうしてRecallは指摘された問題点をすべて解決し、プレビュー版として公開可能になったのだと確認ができた。これなら筆者も安心して利用できそうと感じた。

■その他のアプリはどうか?

こうしてCopilot+ PCの目玉機能であるRecallが使えるようになったのはとてもうれしいことだが、ほかのアプリはどんな変化があったのだろうか?実はいくつかAIを使った機能が追加されたようである。これらも使ってみよう。

今回は以下のふたつを使ってみた。

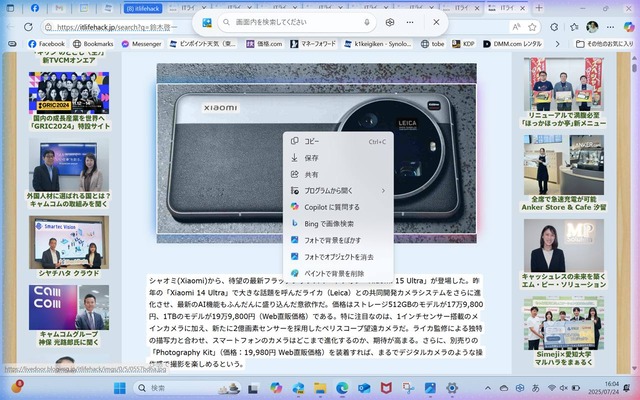

1. クリックで実行(Click to Do)

画面上の選択した部分を簡単にCopilotに投げて質問したり、その他メニューを実行したりできる機能。

この機能は以下のいずれかの方法で起動できる。

-Windowsキーを押しながらテキストの選択部分や画像をクリック

-Windowsキー+Qキーの同時押し

-SnippingToolに追加された 「破線の四角に星マークがついたアイコン」 を押す

起動するとメニューが現れ、さまざまな処理ができる。

テキストの場合、たとえばメニューから「Copilotに質問する」を選べば、Copilotにテキストのコピーが送られるので、プロンプトを完成させすぐに質問ができる。

画像の場合、Copilotに送り、何の画像なのか尋ねたりできる。またはフォトやペイントに送り、その機能で画像の背景をぼかしたり、消したりが可能である。

画像の選択範囲は、クリックした際にAIにより自動的に選ばれるのが印象的だ。

このほか、メニューに現れる一部の機能はまだ英語モードでしか機能しないようで、この「クリックで実行」機能もさらなる拡充が期待できそうだ。

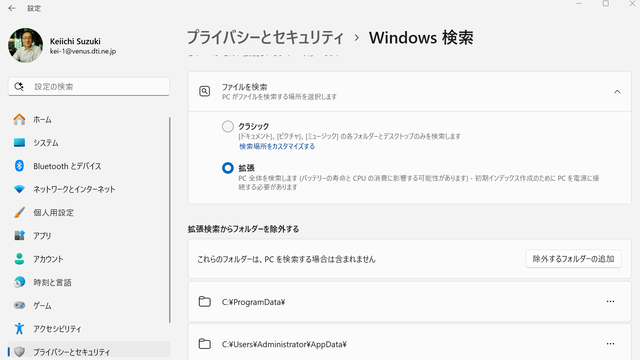

2. Improved Windows Search(拡張検索)

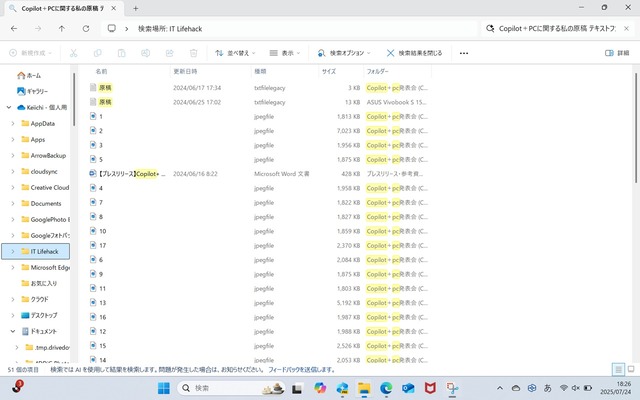

Windows Explorerのファイル検索機能を拡張するものである。Windowsの設定画面で、プライバシーとセキュリティ、Windows検索と画面をたどったところで「ファイルを検索」の「拡張」を選択すると使えるようになる。AIにより、検索ファイルやフォルダの機能が大幅に強化されていて、たとえばOneDriveに保存したITライフハックのフォルダの中から「Copilot+ PCに関する私の原稿 テキストファイル」と入力したら検索結果の候補を一覧で表示してくれた。

これだけで、筆者がこれまでに作成したCopilot+ PCに関係するITライフハック向け原稿が、たくさんのファイル、フォルダの中から正しく検索できた。自然文での検索もできるようだ。なかなか便利である。

これらの機能は、Qualcomm Snapdragon搭載機種から順にIntel、AMDプロセッサ搭載のCopilot+ PCへと展開が段階的に行われているという。また、地域や言語としては、米国・英語対応が先行する傾向が強く、日本ではまだ利用できない場合もあるので注意が必要だ。

たとえば、米国を中心に展開が始まっている機能に「Copilot Vision」という機能がある。

この機能はWindowsの画面をCopilotと共有し、画面の内容や操作手順の説明をしてもらえる機能だという。日本でも間もなく展開が始まるというので、楽しみな機能である。

この調子でさらにアプリが充実してくるだろう。期待したい。

■Copilot+ PCを使って見えてきたパーソナルAIエージェントの今後

AI PCのプラットフォームとしてデビューしたCopilot+ PCであるが、ようやくその実力、その魅力がしっかりと実感できるようになってきたと思う。

やはりCopilot+ PCの目玉機能として紹介されたRecallは優れたアイデアのAIツールだと感じた。そしてRecallは、一種のパーソナルAIエージェントへの進化の入り口とも捉えることができそうだ。今後はこのように高度にインテリジェントなAIツールやエージェントが続々登場することを期待したい。

その一方で、Recallが発表されながらも出荷を遅らせざるを得なかったセキュリティやプライバシー対策についても、非常に重要な問題であることが改めて認識できた。

パーソナルなツールであるからこそ、AIに個人情報の多くを扱わせる前提のツールであるからこそ、安心で安全なツールでなければならない。AIツールといえども、この基本に常に忠実でなければならないだろう。

今年2025年はAIエージェント元年と言われ、前述のように大規模言語モデルのチャット形式の利用にとどまらず、さまざまな形のAIツールやAIエージェントが登場している。PCやスマホ上で動く「オンデバイスのAI」も、メモリやプロセッサの条件が限られるとはいえ、超巨大言語モデルからの「蒸留」という技術を使うことにより、小さいながらも賢いAIを効率的に開発できるようになってきたそうだ。このような技術の進化により、AIシステムはますます多様性や拡張性を身につけていく。AIエージェント間の連携も、まだまだこれからの課題とはいえ、日進月歩で進んでいくだろう。そんな中で Copilot+ PCは新しいPCのアーキテクチャとして、徐々に浸透していくのかもしれない。

Copilot+ PCが発表になって1年経った今、ようやく対応PCの購入をお薦めできる機能が充実してきたと、そんな手応えを感じた。もちろん、今後さらに機能が充実してくることを見越してのことではあるが。

テクニカルライター 鈴木 啓一

■ASUS「Zenbook SORA UX3407QA」製品情報

■ITライフハック

■ITライフハック X(旧Twitter)

■ITライフハック Facebook

■ITライフハック YouTube

■カルチャーに関連した記事を読む

・マチ拡張で1.5倍も容量が増える!オン・オフ使える、シンプルデザインのリュック

・人気のモニター台にブラックとホワイトの新色

・AIぬいぐるみで、学びと遊びに革新!FoloToyが目指す“オープンプラットフォーム”の未来とは?【IVS2025】

・マリオット・インターナショナル、「マリオット ボンヴォイ戦略発表会」を実施

・ガンダムの世界観で未来を創造!バンダイナムコ「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」【大阪・関西万博】

ASUS

2025-02-05

ASUS

2024-07-26

ASUS

2024-10-12

代表取締役・ITライフハック代表

代表取締役・ITライフハック代表 ITライフハック編集長・ライター

ITライフハック編集長・ライター ITライフハック副編集長・ライター

ITライフハック副編集長・ライター